lMeine Ur-Ur-Ur-Großmutter väterlicher Linie [Kekule-Nr. 67 in der Ahnenliste]

Friederike Dickmann gen. Rüsel, verh. Brüggenschmidt (1838–1904)

Gastwirtin in Altendorf

Geboren am 05.04.1838 in Altendorf – gestorben am 04.11.1904 in Essen-Altendorf.

Wenn man heute die Stadtteile der ehemaligen Bürgermeisterei Altendorf im Westen der Stadt Essen besucht, kann man deren dörfliche Ursprünge nicht mehr erahnen. Keimzelle der Siedlung war der vermutlich bereits um das Jahr 800 am Hellweg gelegene Hof Ehrenzell, den Kaiser Otto I. 966 dem Konvent des Stifts Essen geschenkt hatte. Zu dem Hof gehörten zeitweise bis zu 64 abgabepflichtige Unterhöfe, und daraus entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte die Orte Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen, das sogenannte Dreibauerschaftsquartier. Rechtlich bestand der Hofverband von Ehrenzell bis zur Säkularisation 1803. Ab 1816 gehörte die dann gebildete Landgemeinde Altendorf zur Bürgermeisterei Borbeck, aus der sie 1874 als eigenständige Bürgermeisterei Altendorf wieder ausgegliedert wurde. Im Jahr 1901 wurde Altendorf schließlich zur Stadt Essen eingemeindet.

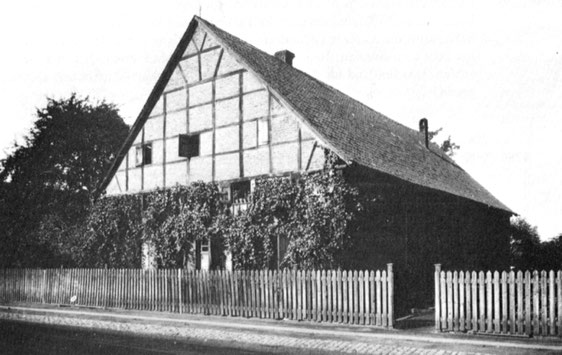

Das Bild der Bauerschaft Altendorf war bis Mitte des 19. Jahrhunderts von den vierzehn zugehörigen Höfen in typischer Fachwerkbauweise geprägt. Eine schöne Beschreibung des idyllisch gelegenen Orts findet sich im Essener General-Anzeiger vom 25.11.1908 (hier frei zitiert): »Die auf dem sanft ansteigenden Gelände jenseits der Bärendelle liegende Bauerschaft Altendorf lag im April oder Mai im Blütenschnee eingebettet, ein unvergleichliches Frühlings-Idyll, das viele Naturfreunde aus der Stadt anzog. Die Bärendelle, ein schmales Tal, begann bei den Frohnhauser Höhen, zog sich östlich an Pollerbergs-, Stratmanns-, Potthofs- und Hagemannshof vorbei nach Norden und verbreiterte sich nördlich der Altendorfer Straße beim Pausschen Hofe zu einer Wiese. Durch dieses Tal floss ein klares Bächlein. Von den vierzehn Höfen dieser Bauerschaft lagen zwei, Husmann und Paus genannt Diekmann, nördlich der Altendorfer Landstraße, und der Hüttmannshof an der Westseite der Oberdorfstraße – sie bildeten das sog. Oberdorf. Die elf andern, dicht zusammengedrängten Bauernhöfe – von Süden nach Norden folgten aufeinander: Kleine, Husmann genannt Weuer, Hoffrohne, Surs, Thol, König, Drüge, Dickmann genannt Rüsel, Hammacher, Hasken, Stottrop – wurden begrenzt im Osten durch die genannte Bärendelle, im Süden durch einen von der Zeche Sälzer kommenden, über Barkhofs Feld laufenden und nach Hagenbeck führenden Feldweg (jetzt Hagenbeckstraße), im Westen durch den Sursschen Hohlweg (jetzt Heinitzstraße) und die Oberdorfstraße und im Norden durch die Altendorfer Landstraße.«

Die ländliche Prägung des Orts ging ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch die infolge von Bergbau und florierender Stahlindustrie explosionsartig ansteigenden Bevölkerungszahlen innerhalb weniger Jahrzehnte verloren. Die oft viele Jahrhunderte alten, teils baufälligen Höfe wurden in den 1880er Jahren teilweise abgerissen; nur wenige der Häuser standen noch bis ins 20. Jahrhundert. Und auch die Altendorfer Bevölkerung wandelte sich rasant: Durch die unzähligen Arbeiter, auf die die industriellen Verdienstmöglichkeiten wie ein Magnet wirkten, ergab sich eine ganz neue Mischung von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Sozialisation. Die ›Ur-Altendorfer‹ wurden zu einer Minderheit, verstanden sich aber noch bis weit ins 20. Jahrhundert gegenüber den Zugewanderten und einfachen Arbeitern als die eigentliche Oberschicht Altendorfs und verwiesen nicht ohne Stolz auf ihre Herkunft vom Ehrenzeller Hof.

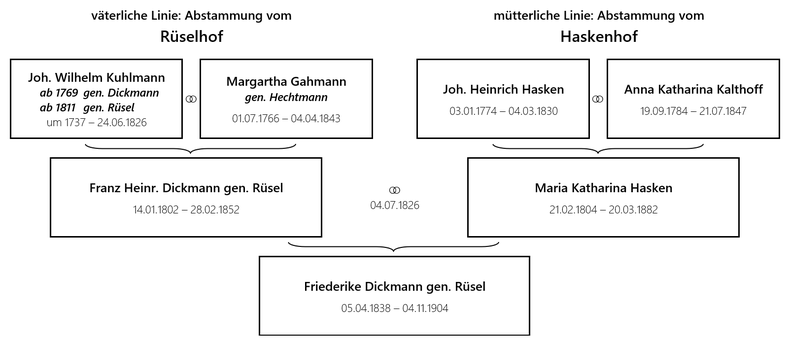

Meine Ur-Ur-Ur-Großmutter Friederike Dickmann genannt Rüsel stammte von gleich zwei Ur-Altendorfer Familien ab. Der Rüselhof – ihre Abstammung väterlicherseits – gehörte zu den jüngeren Behandigungsgütern des fürstlich-essendischen Oberhofs Ehrenzell. Namensgebend war der erste uns heute bekannte Behandigte (d. h. Pächter mit erblichem Nutzungsrecht) Tilmann Rüessel, der in der Essener Landmatrikel von 1668 als Aufsitzer des 36 Morgen großen Rüselhofs genannt wird. 1743 wurde der Hof bei einer öffentlichen Versteigerung den Hofräten Schiffer und Schorn zugeschlagen; Hofrat Franz Arnold Schorn war 1795 Letztbehandigter für die Erben Schiffer und Schorn. Von diesen erwarben 1811 unsere Vorfahren, die Eheleute Johann Wilhelm Kuhlmann gen. Dickmann (um 1737 – 24.06.1826) und Margaretha Gahmann (01.07.1766 – 04.04.1843) durch Ankauf der Erbteile den inzwischen rund 46 Morgen großen Hof.

Wilhelm Dickmann, später genannt Rüsel (Friederikes Großvater), war um 1737 als Johann Wilhelm Kuhlmann geboren worden. Seine erste Ehefrau war Anna Maria Körntgen, die er am 18. Januar 1764 in der St.-Dionysius-Kirche Borbeck heiratete. 1769 wurden die Eheleute Pächter des Dickmannshofs in Altendorf auf Lebenszeit – von da an trug Wilhelm den Hofnamen Dickmann (in den Taufbüchern der Kinder teilweise »Dickmann olim Kuhlmann«). Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau am 26. November 1798 heiratete er am 24. April 1799 in der Essener Münsterpfarre St. Johann die rund 30 Jahre jüngere Margaretha Gahmann (genannt Hechtmann). Durch den Erwerb des Rüselhofs 1811 trug die Familie nun den Namen »Dickmann genannt Rüsel«.

Mit dem Tod Wilhelm Dickmanns – er starb am 24. Juni 1826 im Alter von 89 Jahren – ging der Rüselhof an den ältesten Sohn (meinen Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater) Franz Heinrich Dickmann gen. Rüsel über, der am 14. Januar 1802 geboren und daher zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war. Dieser heiratete nur anderthalb Wochen nach dem Tod des Vaters, nämlich am 4. Juli 1826 die 22-jährige Maria Katharina Hasken.

Und auch die Familie Hasken vom benachbarten Haskenhof gehörte zu den Altendorfer Stammfamilien des Oberhofs Ehrenzell – ihre Vorfahren sind bereits seit dem 14. Jahrhundert in Altendorf nachweisbar: Schon im sog. Kettenbuch (liber catenatus) des Stifts Essen von 1332 ist der Haskenhof als »mansus Arnoldi Hasseken« genannt. Und auch die Essener Landmatrikel von 1668 nennt den rund 19 Morgen großen Hof mit ihrem Aufsitzer Johann Haßken. Beide genannten Namen dürfen wir als unsere direkten Vorfahren annehmen. 1803 waren Johann Heinrich Hasken (03.01.1774 – 04.03.1830) und Anna Katharina geb. Kalthoff (19.09. 1784 – 21.07.1847) Letztbehandigte des Haskenhofs, d. h. die letzten Pächter. Der Sohn Heinrich Hasken (*16.08.1816) übernahm 1832 nach dem Tod des Vaters im Alter von nur 16 Jahren den Hof; er löste 1841 die auf dem Hof liegenden fiskalischen Lasten ab und wurde damit uneingeschränkter Eigentümer des dann 46 Morgen großen Hofs. Seine rund 12 Jahre ältere Schwester (meine Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter) Maria Katharina (21.02.1804 – 20.03.1882) war es nun, die am 4. Juli 1826 Franz Heinrich Dickmann vom Rüselhof heiratete.

Aus der Ehe von Franz Heinrich Dickmann gen. Rüsel und Maria Katharina Hasken gingen sieben Kinder hervor (*01.06.1827 Maria Katharina, *14.02.1829 Wilhelm, *10.10.1831 Heinrich, *05.04.1834 Anna Maria, *06.02.1837 Gertrud [†09.08.1839], *05.04.1838 Friederike und *25.04.1843 Gertrud), von denen meine Ur-Ur-Ur-Großmutter, die am 5. April 1838 geborene und in der Essener Münsterpfarrkirche St. Johann getaufte Friederike Dickmann gen. Rüsel, das sechste Kind war.

Als ihr Vater Franz Heinrich am 28. Februar 1852 verstarb, ging der Hof (später unter der Adresse Altendorf Sektion II, Nr. 23) auf den 1831 geborenen zweitältesten Sohn Heinrich über. Mitte der 1880er Jahren wurde er polizeilich angewiesen, »das ihm gehörige an der Oberdorfstraße gelegene Haus wegen Baufälligkeit niederzulegen«. Heinrich klagte gegen die Aufforderung, unterlag dem sich über drei Jahre hinziehenden Prozess aber 1890 – und das Ende des Hofs Dickmann gen. Rüsel war besiegelt.

Beim Tod des Vaters Franz Heinrich 1852 war meine Ur-Ur-Ur-Großmutter Friederike gerade erst knapp 14 Jahre alt, also noch nicht volljährig. Der familiären Überlieferung zufolge kam sie (vermutlich zusammen mit ihrer Mutter und den anderen noch minderjährigen Geschwistern) bei der Familie ihrer Tante Gertrud mit deren Ehemann Johann Stens unter. (Gertrud Hasken, verh. Stens, war am 14.02.1811 als jüngste Schwester von Maria Katharina Hasken geboren worden.)

Sicherlich war es für die Familie Stens nicht einfach, neben den eigenen Kindern auch die Verwandschaft mitzuernähren. Daher war es vermutlich auch das Bestreben, Friederike schnell ›unter die Haube‹ zu kriegen. Und so war sie noch keine 20 Jahre alt, als sie am 19. November 1857 in der Münsterpfarrkirche St. Johann Baptist zu Essen den aus Püsselbüren bei Ibbenbüren gebürtigen Steiger Anton Brüggenschmidt heiratete. Anton Brüggenschmidt war wenige Jahre zuvor ins Ruhrrevier gekommen, um hier in einem der Bergwerke Arbeit zu finden. Wie der Kontakt zwischen ihm und Friederike zustande gekommen war, wissen wir nicht. Nach der Hochzeit wohnten die jungen Eheleute zunächst einige Jahre im nur wenige Kilometer südwestlich von Altendorf gelegenen Eppinghofen bei Mülheim a. d. Ruhr. Das Adressbuch der Stadt- und Landbürgermeisterei Mülheim a. d. Ruhr von 1860 verzeichnet unter der Adresse Eppinghofen 156 einen Steiger namens Albert Brüggenschmidt – vermutlich ist die Angabe fehlerhaft (Anton hatte auch keinen Bruder namens Albert) und hiermit ist ›unser‹ Anton Brüggenschmidt gemeint.

Eppinghofen hatte sich in den vergangenen Jahren ebenfalls zu einem durch den Bergbau geprägten Industrieort gewandelt. Unter den 1861 verzeichneten 3239 Einwohnern gab es kaum noch alteingesessene Landwirte; die meisten Männer arbeiteten im Bergbau oder als Tagelöhner in der Fabrik, daneben war die Verschiffung der geförderten und verarbeiteten Kohle ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Rund zehn Jahre dürfte die junge Familie Brüggenschmidt in Eppinghofen gewohnt haben. Hier wurden auch die ersten fünf Kinder von Anton Brüggenschmidt und Friederike Dickmann gen. Rüsel in der Pfarrei Mariae Geburt getauft. Um 1867 zog die Familie dann ins unweit gelegene Altendorf um, wo Ende Anfang 1868 das sechste Kind, die Tochter Emma Maria Johanna, geboren wurde. Der Umzug stand vermutlich in Zusammenhang mit einer beruflichen Veränderungen Anton Brüggenschmidts. Laut einer Annonce in der Essener Zeitung vom 22.09.1867, war ihm zum 18. September 1867 »eine Agentur der Berlinischen Feuer-Versicherungs-Anstalt für die Bürgermeisterei Borbeck und Umgegend übertragen worden«. In Zeiten der schnell voranschreitenden Industrialisierung spielten die Versicherungsagenturen eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Absicherung und die soziale Stabilisierung im Kontext sich immer weiter ausbildender moderner Verwalungsstrukturen. Wenn Anton Brüggenschmidt geahnt hätte, dass er wenige Jahre später vermutlich selbst die Versicherung in Anspruch nehmen musste...

Ungefähr zur gleichen Zeit, also um 1867, hatte Anton Brüggenschmidt offenbar Eigentum in Altendorf erworben und dort eine Gastwirtschaft eröffnet – damals eine von insgesamt vier Gastwirtschaften (mit Viefhaus, Siepmann und Lehmkühler) in Altendorf. Die Gastwirtschaft lag damals genau zwischen den Zechen Neuschölerpad und Hagenbeck und trug die Adresse Altendorf Sektion II, Nr. 149 – ab 1902 Helmholtzstraße 72. (Durch Kriegszerstörung ist der Ort heute völlig verändert – die Gastwirtschaft befand sich ungefähr dort, wo heute das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung, In der Hagenbeck 64, ist.)

Am Abend des 19. November 1874 brach ein Feuer in der Scheune und den Stallungen des Wirts Anton Brüggenschmidt aus, über das die Essener Volks-Zeitung berichtete: »Das Feuer verbreitete sich im Augenblick über das ganze Gebäude, welches in Fachwerk erbaut und bis unter das Dach mit Stroh und Heu angefüllt war, so daß es kaum noch möglich war, das hier untergebrachte Vieh in Sicherheit zu bringen. Das Haus brannte bis auf den Grund nieder, die Spritzen konnten nur dafür Sorge tragen, daß nicht auch die anliegenden Häuser vom Feuer mit ergriffen wurden. Gegen 9 Uhr war man des Feuers Herr geworden. Auf welche Weise dieses entstanden, darüber schweben verschiedene Gerüchte; wir enthalten uns vorläufig jeder Aeußerung.« Wenige Tage später veröffentlichte Anton Brüggenschmidt in der Essener Volks-Zeitung einen Dank an die Beamten der Zechen Hagenbeck und Neuschölerpad, die bei der Brandbekämpfung tatkräftig mitgeholfen hatten. Die abgebrannten Gebäude, die wahrscheinlich noch aus dem Bestand der alten landwirtschaftlichen Bebauung des Orts stammten und somit ohnehin nicht mehr ins moderne Bild der Arbeiterhäuser passten (man erinnere sich an die bereits erwähnten Auseinandersetzungen zum Abriss des Hofs Dickmann genannt Rüsel), wurden vermutlich nicht wieder aufgebaut. Vielleicht konnte Anton Brüggenschmidt mit den Versicherungsgeldern ja auch die Gastwirtschaft weiter ausbauen; mit seiner Versicherungsagentur hatte er da ja gute Kontakte – ein Schelm, der dabei (angesicht der bereits in dem Zeitungsbericht erwähnten »verschiedenen Gerüchte«) Böses hinsichtlich der Brandursache denkt...

Nur knapp 20 Jahre waren Friederike Dickmann gen. Rüsel und Anton Brüggenschmidt verheiratet: Denn am 14. September 1877 verstarb Anton Brüggenschmidt unerwartet im Alter von nur knapp 49 Jahren an einem Schlaganfall. Er hinterließ seine Ehefrau Friederike als Witwe mit sechs minderjährigen Kindern – die jüngste Tochter Frieda war da noch kein Jahr alt. Wie die Familie in den folgenden Jahren ihren Lebensunterhalt bestritt, wissen wir nicht. Offenbar scheint aber die Witwe Friederike Brüggenschmidt weiterhin die Gastwirtschaft betrieben zu haben. Am 21. Dezember 1895 wurde die Einweihungsfeier der renovierten Gaststätte gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt war auch sicherlich schon der 1874 geborene Sohn Max Brüggenschmidt ins Geschäft eingestiegen.

Friederike Brüggenschmidt (geb. Dickmann genannt Rüsel) verstarb – bis zum Schluss wohnhaft in der Helmholtzstraße 72 – am 4. November 1904 nach kurzem, schweren Leiden im Alter von 66 Jahren und hatte ihren Mann damit um 27 Jahre überlebt. Nach ihrem Tod wurde auf Antrag des Sohnes Max, der die Gastwirtschaft der Mutter weiterführte, 1909 das der Familie gehörige Grundstück an der Bockmühle versteigert. Zwei Jahre später, am 14. Januar 1911 verstarb auch Max im Alter von nur 36 Jahren. Daraufhin wurde 1914 auch das Wohn- und Geschäftshaus samt Kegelbahn, zwei Hinterwohnhäusern mit Anteil an einem abgesonderten Stallgebäude mit den Grundstücken bei der Bockmühle und in der Helmholtzstraße 72 versteigert und dem Mülheimer Bergwerksverein zugeschlagen.

Anton und Friederike Brüggenschmidt hatten elf Kinder, von denen fünf noch im Kleinkindalter bzw. direkt bei der Geburt verstarben:

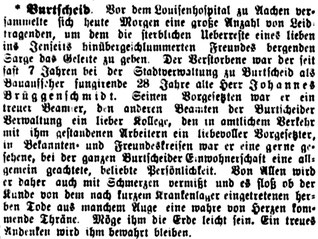

• Johannes Brüggenschmidt (13.06.1858 – 03.12.1886): Der älteste Sohn der Familie wurde in Eppinghofen geboren und drei Tag nach der Geburt, am 16. Juni 1858 in der Pfarrkirche St. Mariae Geburt Mülheim auf den Namen Johann Heinrich Friedrich Brüggenschmidt getauft. Er war ab 1880 als städtischer Bauaufseher in Aachen-Burtscheid tätig und verstarb unverheiratet im Alter von 28 Jahren am 3. Dezember 1886 im Louisenhospital Aachen infolge eines Herzleidens. In einem Nachruf heißt es, er sei »seinen Vorgesetzten […] ein treuer Beamter, den anderen Beamten der Burtscheider Verwaltung ein lieber Kollege, den in amtlichem Verkehr mit ihm gestandenen Arbeitern ein liebevoller Vorgesetzter, in Bekannten- und Freundeskreisen […] eine gerne gesehene, bei der ganzen Burtscheider Einwohnerschaft eine allgemein geachtete, beliebte Persönlichkeit« gewesen. Er wurde in seiner Heimat Altendorf beigesetzt.

• Heinrich Maximilian Brüggenschmidt (24.06.1860 – 30.03.1863): Er starb noch vor seinem dritten Lebensjahr.

• Antonia Brüggenschmidt (21.01.1862 – 15.03.1935). Meine Ur-Ur-Großmutter, die auf den Namen Henriette Friederika Maria Antonia Brüggenschmidt getauft wurde, heiratete später den Steiger » Josef Isenberg (dort weiteres zu ihrem Leben).

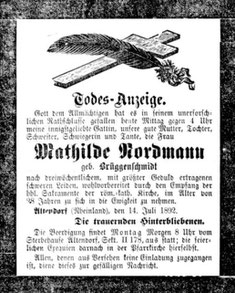

• Mathilde Brüggenschmidt (29.12.1863 – 14.07.1892): Henriette Catharina Mathilde wurde am 29. Dezember 1863 in Mülheim geboren. Sie heiratete den Schlosser Wilhelm Nordmann, mit dem sie einen Sohn Joh. Wilhelm Nordmann (08.03.1891 – 20.10.1946) hatte. Sie starb nur kurze Zeit darauf nach kurzer schwerer Krankheit am 14. Juli 1892.

Der Witwer Wilhelm Nordmann heiratete 1894 Mathildes jüngere Schwester Emma (s. u.). In dieser Familie wuchs auch der 1891 geborene Sohn Wilhelm jun. auf. Nach dem Medizinstudium arbeitete dieser zunächst einige Jahre als praktischer Arzt in Essen-West (Mercatorstraße 2). Am 10. November 1923 hatte er in Mülheim/Ruhr Margareta Katharina Gelsam geheiratet. 1931 legte er das preußische Kreisarzt-Examen in Berlin ab und wurde Amtsarzt für den Rheingaukreis; er wohnte in Rüdesheim, wo das St.-Josefs-Hospital seine Wirkungsstätte war. In der NS-Zeit unterstützte er im Sinne des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« die Zwangssterilisation Erbkranker. Er verstarb 55-jährig am 20. Oktober 1946 in Rüdesheim infolge eines Zwölffingerdarmgeschwür-Durchbruchs.

• Wilhelm Hugo Brüggenschmidt (04.03.1866 – zwischen 1868 und 1873): Er wurde in Eppinghofen geboren und verstarb bereits als Kleinkind, nachdem die Familie nach Altendorf gezogen war.

• Emma Maria Johanna Brüggenschmidt (27.01.1868 – vor 1873): Sie wurde nach dem Umzug der Familie in Altendorf geboren und in der Münsterpfarre St. Johann in Essen getauft. Auch sie verstarb im Kleinkindalter.

• Im Jahr 1870 war Friederike Brüggenschmidt mit Zwillingen schwanger. Einer der Jungen wurde am 4. August 1870 tot geboren, der andere starb direkt nach der Geburt.

• Emma Brüggenschmidt (11.12.1871 – 02.07.1947): Sie wurde 1871 in Altendorf geboren und auf den Namen Emma Gertrud Henriette getauft. Nach dem Tod ihrer Schwester Mathilde 1892 heiratete sie am 2. April 1894 deren Ehemann, den Witwer Wilhelm Nordmann (24.03.1859 – 27.11.1921); er war von Beruf Fabrikschlosser. Sie verstarb am 2. Juli 1947 im Allgäu (Ende des Zweiten Weltkriegs lebte sie im oberschwäbischen Volkratshofen).

Aus dieser Ehe gingen zehn Kinder hervor, von denen die ersten drei noch im Kleinkindalter verstarben:

- Johann Anton Hermann Nordmann (24.12.1895 – 21.12.1900).

- Mathilde Maria Nordmann (12.09.1897 – 21.09.1902).

- Friedrich Heinrich Nordmann (04.03.1900 – 14.12.1900).

- Maria Nordmann (30.10.1901 – 24.08.1986), unverheiratet, Aufsichtsbeamtin beim Fernmeldeamt in Essen.

- Emmi Nordmann (24.01.1904 – 09.09.1993), verh. Lindermann; ihr Mann war Prokurist bei Kaffee Sträter in Essen.

- Felix Nordmann (12.07.1906 – 04.09.1944), verheiratet mit Margarethe (Marga, genannt ›Mausi‹) Haimann, wohnhaft in Borbeck, im Alter von 38 Jahren in Tilburg/NL gefallen; zwei Kinder: Felicitas (*01.12.1933, verh. Dietrich) und Felix (16.03.1938 – 09.05.2025).

- Heinrich Anton Nordmann (21.03.1908 – 09.02.1984); lebte bis zu seinem Tod in Essen.

- Die Zwillinge: Mathilde Nordmann (26.03.1910 – 17.05.1995), verh. Sauerbier; sie war gelernte Schneiderin und lebte in Essen. Und Frieda Nordmann (26.03.1910 – 15.05.1993), verh. Belker; wohnte ebenfalls bis zu ihrem Tod in Essen.

- Josef Nordmann (20.08.1912 – 14.09.1983), verheiratet, arbeitete bei der Post, hatte ein angenommenes Kind.

• Max Brüggenschmidt (26.04.1874 – 14.01.1911): Wilhelm Maximilian Brüggenschmidt war das zweitjüngste Kind der Familie und übernahm nach seiner Lehr- und Gesellenzeit 1888 bis 1891 im Colonial- und Kurzwaren-Engros-Geschäft Carl Grüneisen in Altendorf die Gastwirtschaft der Eltern.

Am 14. Mai 1901 heiratete er in St. Antonius Essen-Frohnhausen die am 24. Februar 1877 geborene Gastwirtstochter Rosalia (genannt ›Rosel‹) Siepmann aus Altenessen. Er verstarb am 14. November 1911 im Alter von nur 36 Jahren und 8 Monaten. Nach seinem Tod verpachtete seine Frau Rosalia das Geschäft, betrieb die Wirtschaft aber ab 1938 bis zur Kriegszerstörung im März 1943 wieder selbst; sie wohnte in der Oberdorfstraße 39. In den 1950er Jahren verkaufte sie das Grundstück; zuvor hatte sie es ihrer Schwiegertochter Anna Maria Brüggenschmidt (geb. Haimann) um Kauf angeboten, die es aber als Kriegswitwe dankend ablehnen musste. Rosalia Brüggenschmidt (geb. Siepmann) verstarb 1955 im Alter von 78 Jahren, sie hatte ihren Mann 44 Jahre überlebt und nicht mehr geheiratet. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor:

- Die beiden Töchter von Max und Rosalia Brüggenschmidt, Friederike (08.01.1902 – 1974) und Walburga (02.06.1904 – 1980) arbeiteten beide als Lehrerinnen und blieben unverheiratet, Friederike litt an Schizophrenie. Sie lebten bis zu ihrem Tod in Altendorf und wurden dort auf dem Helenenfriedhof beigesetzt.

- Der am 5. Juni 1905 geborene Sohn Maximilian Wilhelm Bernhard (genannt Max) Brüggenschmidt heiratete 1939 Anna Maria (genannt ›Nanni‹) Haimann (die Schwester von Felix Nordmanns Ehefrau Margarethe). Er fiel am 14. Oktober 1944 im Alter von 39 Jahren als Soldat an der Ostfront in Serbien. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor: Elmar Maximilian Felix (genannt Elmar) Brüggenschmidt (30.09.1941 – 03.10.1998). Dieser hatte mit Doris Maria Demmel (*10.04.1941) drei Kinder: die in Essen geborenen Kinder Patricia (01.09.1965 – 06.12.2017, zweimal verh. Koch und Lorkowski) und Daniel (*02.06.1967) sowie den in Iserlohn geborenen Elmar (*12.05.1968). Elmar Brüggenschmidt, wohnhaft in Iserlohn, übermittelte mir die Informationen zur Familie und das nebenstehende Foto.

- Am 14. Juni 1907 wurde eine weitere Tochter geboren, die den Namen Olga erhielt. Sie verstarb drei Monate nach der Geburt am 12. September 1907.

• Frieda Brüggenschmidt (10.11.1875 – 15.02.1960): Die auf den Namen Friederike Gertrud Brüggenschmidt getaufte jüngste Tochter der Familie blieb unverheiratet und ermöglichte durch ihre finanzielle Unterstützung ihrem Neffen, meinem Großvater Josef Isenberg, das Medizinstudium. Sie verstarb am 15. Februar 1960 in Essen.

— * —

Das nebenstehende Foto, das sich in unserem Familienarchiv erhalten hat, zeigt einige Geschwister und Kinder von meiner Ur-Ur-Großmutter Antonia Isenberg, geb. Brüggenschmidt, die in der Mitte sitzt. Die Zuordnung der Gesichter zu den Personen muss noch mit einigen Fragezeichen versehen werden. Rechts neben ihr sitzt (etwas schräg blickend) Antonias jüngste Schwester Frieda. Ganz vorne ist ihr Neffe Max (Sohn des zum Zeitpunkt der Aufnahme vermutlich bereits verstorbenen Bruders Max) zu sehen.

Hinten in der Mitte steht vermutlich Antonias Sohn Johannes Isenberg, rechts neben ihm (mit Sicherheit) dessen Schwester Mathilde Isenberg, links von ihm vermutlich die Schwester Antonie (›Toni‹) Isenberg. Alle anderen Personen können nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Aufnahme muss nach dem Tod meines Ur-Urgroßvaters Josef Isenberg am 15. April 1912 entstanden sein – sein eingerahmtes Foto sieht man ganz klein im Hintergrund am linken Bildrand (unten).

Ahnenlinie:

Franz Dickmann gen. Rüsel (14.01.1802 – 28.02.1852) ⚭ Maria Katharina Hasken (21.02.1804 – 20.03.1882)

|

Friedrike Dickmann gen. Rüsel (05.04.1838 – 04.11.1904) ⚭ Anton Brüggenschmidt (31.12.1828 – 14.09.1877)

|

Antonia Brüggenschmidt (21.01.1862 – 15.03.1935) ⚭ Josef Isenberg (29.03.1848 – 15.04.1912)

|

Josef Isenberg (15.06.1882 – 24.01.1968) ⚭ Katharina Gawenda (27.11.1884 – 17.07.1936)

|

Dr. Josef Isenberg (30.12.1911 – 14.05.2007) ⚭ Anita Limper (25.07.1913 – 07.10.1983)

|

Dr. Erwin Isenberg

|

Dr. Gabriel Isenberg

» Ich freue mich jederzeit über ergänzende Informationen und Materialien. Schreiben Sie mich gerne an!